(通讯员 赵小琴)姜(Zingiber officinale Roscoe)作为卫生部公布的第一批药食两用植物资源,早在《神农本草经》中已确立其药材价值。因其单位面积产量高、经济效益好,已成为乡村振兴的特色高效产业。然而,生姜种植产业种姜带病下田普遍,进而引发产量品质下降,甚至绝收。因此,攻克无病原种姜田间繁育理论和技术迫在眉睫。

针对生姜组培苗繁育原原种姜产量低的产业瓶颈问题,刘奕清教授领衔组织长江大学、重庆文理学院、西南科技大学相关科研人员历经多年的协同攻关,近日在国际知名TOP期刊《Industrial Crops & Products》上发表了题为“Low rhizome productivity of micropropagated ginger plants in the first growing season: insights from genetic variation, root characteristics, endogenous hormone profiles, and anatomical features”的研究论文,破解生姜组培苗田间繁种根系多产量低的矛盾,为生姜脱毒原原种生产提供了新的理论见解。

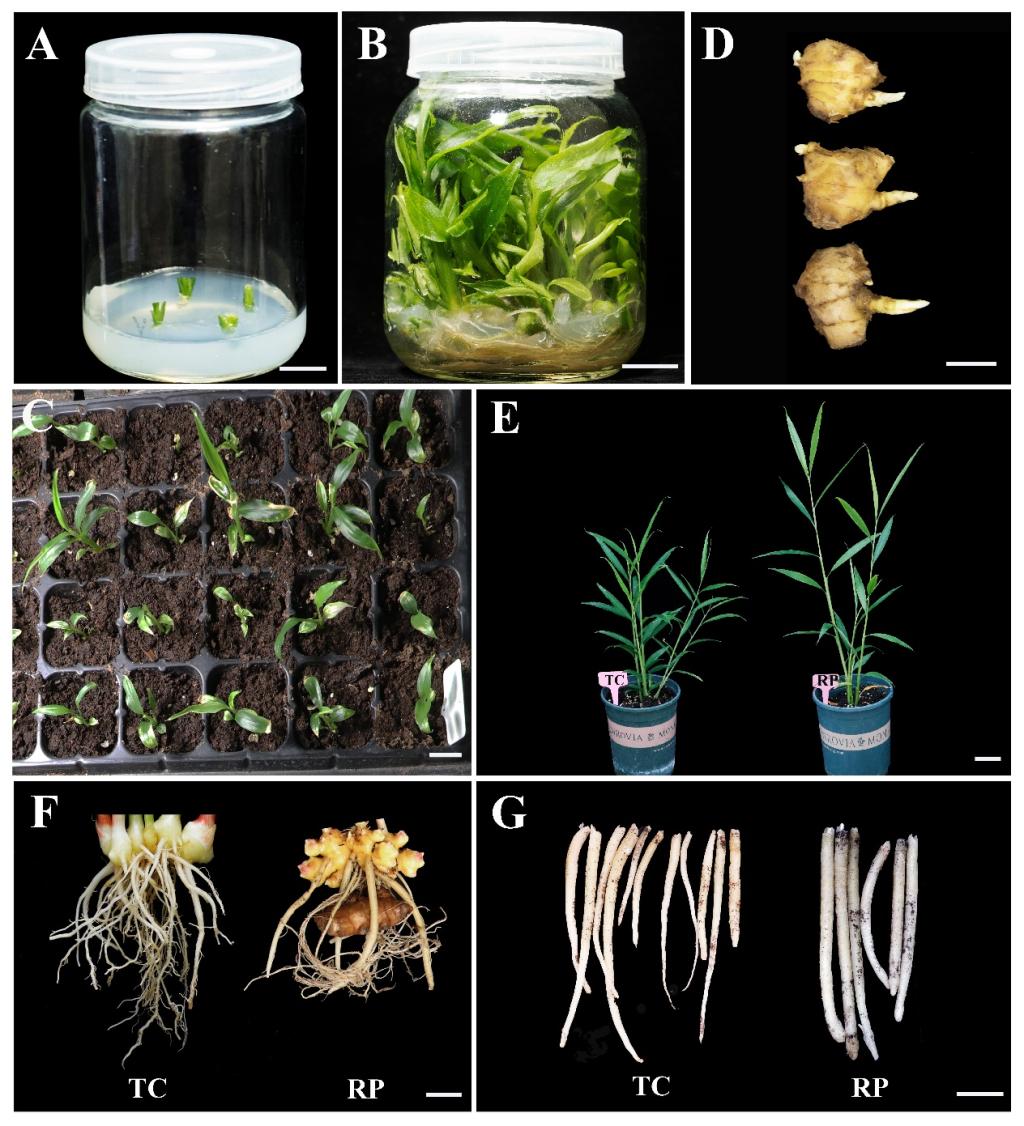

图1 生姜组培苗繁殖植株与传统姜块繁殖植株的建立与生长表现

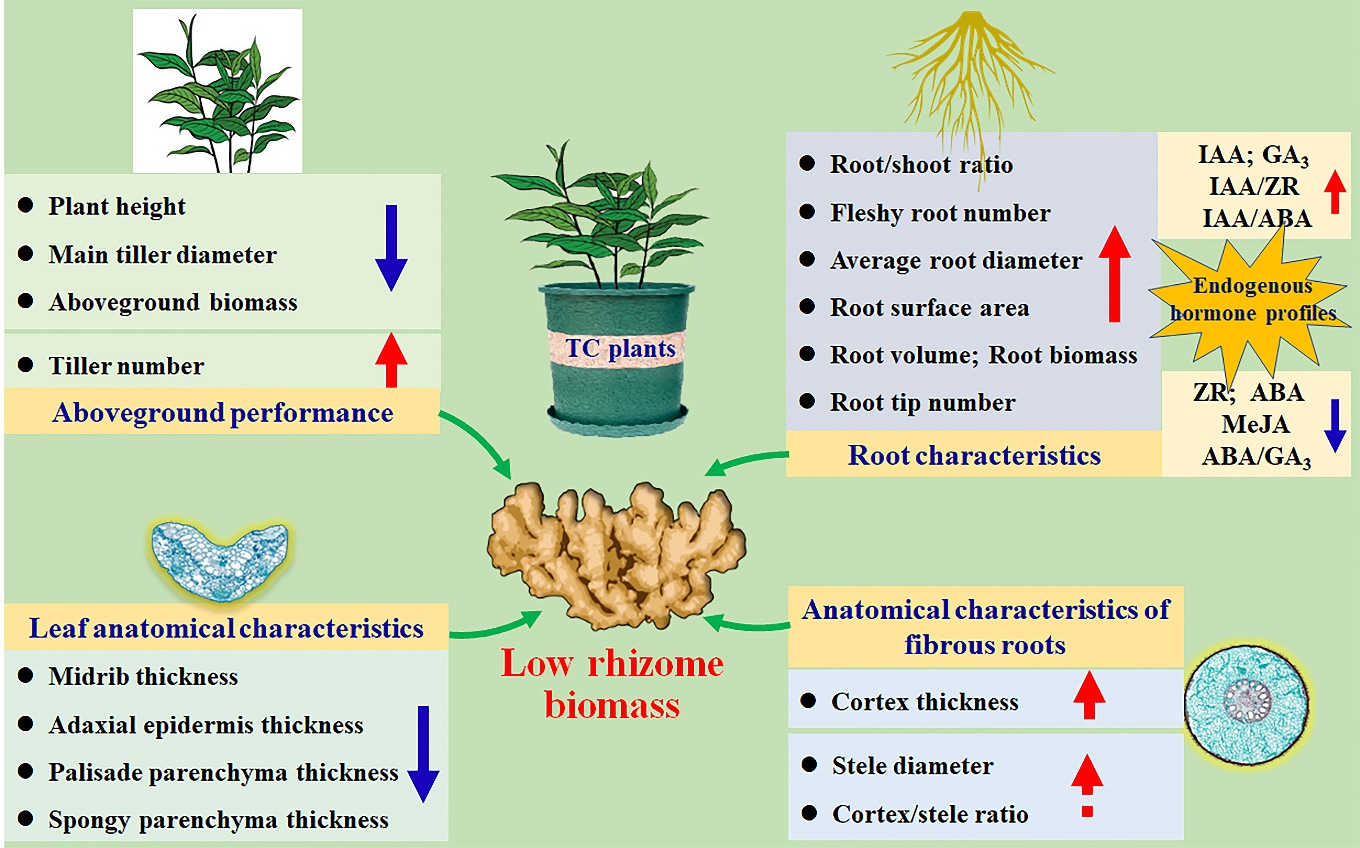

该研究从植物形态特征、组织解剖学、DNA遗传稳定性和内源激素变化的4个维度,系统比较了生姜组培苗与传统姜块繁殖植株的农艺性状、组织解剖形态、DNA含量、染色体数目及SSR标记位点,发现组培苗具有良好的遗传稳定性。研究发现,生姜组培苗繁育植株的根系数量为传统姜块繁殖植株的2.21倍,内源激素IAA/ZR为根茎繁殖植株的13.58倍、IAA/GA3、IAA/ABA比值差异显著,从而抑制生姜组培苗田间繁育植株的姜块膨大,进而初步揭示了生姜组培苗田间繁育原原种根系特别发达(肉质粗根多)、产量低(姜块小)的矛盾机理。

图2 生姜组培苗繁育植株田间姜块产量低的机理

我院博士研究生赵小琴和硕士研究生刘茜为该论文的共同第一作者,蔡小东教授和刘奕清教授为共同通讯作者。该研究得到了重庆市技术创新与应用发展重大专项川渝科技创新合作计划项目(CSTB2024TIAD-CYKJCXX0024)、湖北省国际科技合作项目(2025EHA066)和四川省自然科学基金(2022NSFSC1626)的资助。

(审核 张威威 编辑 王晓娥)